1902 Die »Gewerblichen Schulen« der Stadt Krefeld richten eine Kunsthandwerkerklasse mit Tages- und Abendschulbetrieb ein.

1903 Selbstständige »Handwerker- und Kunstgewerbeschule« neben der gewerblichen Fortbildungsschule

25. April: Übergabe des neuen Schulgebäudes Petersstraße 123 durch Oberbürgermeister Dr. Hammerschmidt an Carl Wolbrandt, den ersten Direktor der neuen Schule.

1904 30. April/16. Juni: Vertrag zwischen der königlichen Staatsregierung und der Stadt Krefeld betr. die Einrichtung und Unterhaltung einer Handwerker- und Kunstgewerbeschule, der am 1. Oktober in Kraft tritt (dieser Termin gilt als Gründungsdatum). Danach beteiligt sich der Staat an der Schule zu einem Teil finanziell, dem Ministerium für Handel und Gewerbe obliegt die Aufsicht. Erste Ausstellung der Schule: »Linie und Form« im Kaiser Wilhelm Museum.

Lehrende 1904–1933

Paul Bausch

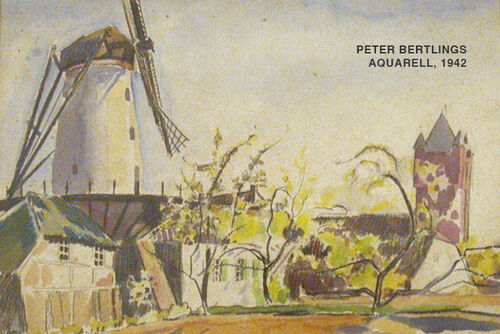

Peter Bertlings

August Biebricher

Jens Boysen

Laurens Goossens

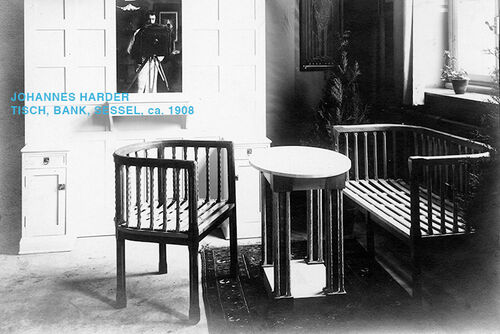

Johannes Harder

Raimund Jahn

Richard Kieser

Caspar Lennartz

Gustav Mörl

August Nielsen

Julius de Praetere

Georg Schreiber

Julius Svensson

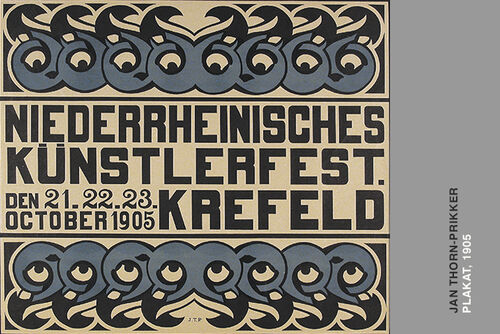

Jan Thorn-Prikker

Carl Wolbrandt

Ludwig Zaiser

1907 Gründung des Deutschen Werkbunds. Fast alle Lehrenden der Handwerker- und Kunstgewerbeschule Krefeld (Biebricher, Boysen, Harder, Jahn, Mörl, Svensson und Wolbrandt) zählen zu den Mitbegründern.

1911 Ausstellung des Deutschen Werkbunds: »Gewerbe-, Industrie- und Kunstausstellung zu Crefeld« im Kaiser Wilhelm Museum, gestaltet von August Biebricher und dem übrigen Lehrerkollegium. Teilnahme aller Abteilungen der Schule.

1914 Beginn des Ersten Weltkriegs, viele Lehrer werden eingezogen. Der Unterricht wird von Peter Bertlings, Ludwig Zaiser und durch Vertretungen und Aushilfen aufrecht erhalten.

1918 Sommersemester: 39 Vollschüler (Frauenanteil 12), 33 Halbtagsschüler (Frauenanteil 16), 301 Abendschüler (Frauenanteil 73).

1922 Erste ausländische Studenten schreiben sich ein, aus Russland, der Schweiz, den Niederlanden und Belgien.

1923 Ausstellung von Lehrer- und Schüler-Arbeiten im Kaiser Wilhelm Museum.

1924 Direktor Paul Wolbrandt stirbt. Prof. Johannes Harder übernimmt stellvertretend die Leitung der Schule.

1926 Prof. Caspar Lennartz, Architekt, bisher Direktor der Kieler Kunstgewerbeschule, wird zum neuen Direktor berufen.

1933 Reichsweite Diskussion über die Aufgaben der Kunstgewerbeschulen: Nicht mehr Gestalter, sondern tüchtige Handwerker sollen ausgebildet werden. Namensänderung der Schule durch ministeriellen Erlass in »Handwerksschule für bau- und kunsthandwerkliche Berufe«.

Lehrende 1933–1945

Paul Bausch

Peter Bertlings

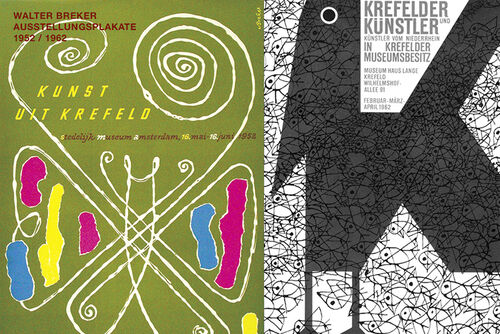

Walter Breker

Laurens Goossens

Caspar Lennartz

Karl Stickelbrocks

Hans Stierhoff

Ludwig Zaiser

1934 Die Abteilungen Architektur, Bildhauerei und Keramik werden geschlossen. Konsequente Strangulierung der Schule. Nur Handwerks-Abteilungen dürfen bestehen bleiben. Fünf von sieben »Künstler-Lehrern« werden entlassen.

1938 Namensänderung durch ministeriellen Erlass in: »Meisterschule des Deutschen Handwerks, staatlich unterstützte städtische Fachschule für Tischlerei, Malen, Grafik, Flächenkunst und Metall«. Reduzierung der Lehrer-Planstellen auf fünf.

1939 Die ersten Lehrer und Schüler werden eingezogen. Der Unterricht wird durch Vertretungen und Aushilfen aufrecht erhalten.

1943 22./23. Juni: Starke Beschädigung des Gebäudes Petersstraße 123 durch Bomben. Der Unterricht wird im Herrenhaus von Burg Linn weitergeführt. Prof. Lennartz tritt als Direktor zurück. Umbenennung der Schule in: »Meisterschule für das gestaltende Handwerk«.

1944 1. August: kein Unterricht mehr möglich.

1945 11. Januar weitgehende Zerstörung des Gebäudes Petersstraße 123.

1948 Prof. Stephan Hirzel leitet für einige Monate die Schule.

Lehrende 1949–1971

Hans-Joachim Albrecht

Vilibald Barl

Paul Bausch

Heinz Behrendt

Peter Bertlings

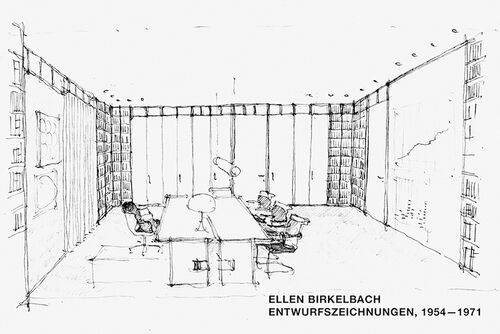

Ellen Birkelbach

Walter Breker

Norbert von Chamier Glisczinski

Thomas Dawo

Paul Dresler

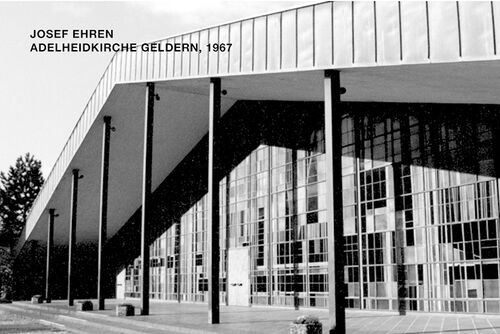

Josef Ehren

Joseph Fassbender

Klaus Fleischmann

Gustav Fünders

Julio Girona

Heinrich Gillis Görtz

Laurens Goossens

Hubert Griemert

Roswitha Hirner

Stephan Hirzel

Wilhelm Holzhausen

Gerhard Kadow

Günther C. Kirchberger

Paul Kuff

Karl-Heinz Modigell

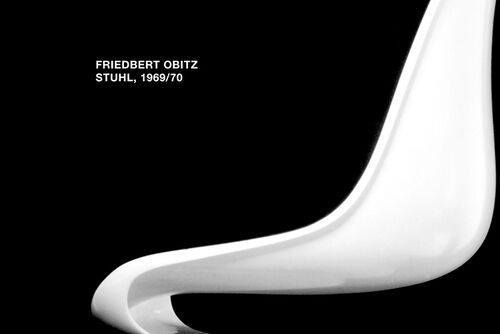

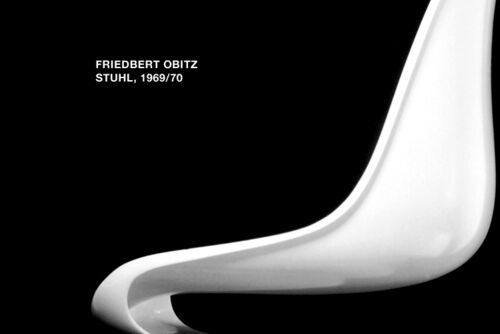

Friedbert Obitz

Detlef Orlopp

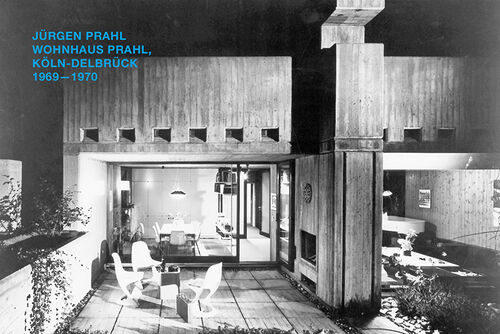

Jürgen Pahl

Wolfgang Rathke

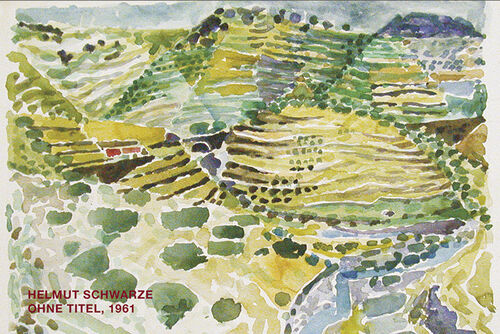

Helmut Schwarze

Wolfgang Slansky

Heinrich Stappmann

Robert Steiger

Karl Stickelbrocks

Ernst-August Sundermann

Hein Wimmer

Fritz. G. Winter

Ludwig Zaiser

Waltraut Zaiser

1949 Prof. Fritz G. Winter, Architekt, übernimmt die Leitung der Schule; Umbenennung in »Werkkunstschule«. Prof. Winter wird Vorsitzender der »Arbeitsgemeinschaft der Werkkunstschulen in der Bundesrepublik Deutschland«.

1954 Ausstellung »50 Jahre WKS Krefeld« im Kaiser Wilhelm Museum.

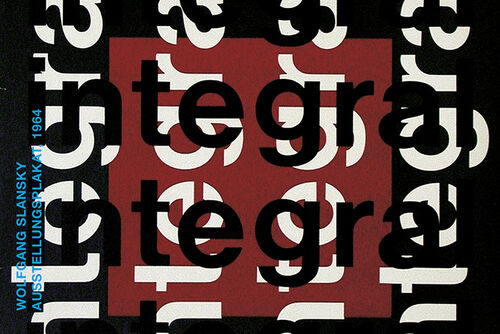

1965 Ausstellung »Integral«, Gebäude Petersstraße 123.

1970 »Krefelder Modell« – Erster Versuch einer demokratischen Selbstverwaltung nach den Studentenunruhen seit 1968. Tagung im Werkkunstschul-Gebäude unter dem Motto: »Design: Theorie, Lehre Praxis«.

Lehrende 1971–2004

Hans-Joachim Albrecht

Vilibald Barl

Silvia Beck

Rainer Bergmann

Hanne Dore Bickerich

Monika Brandmeier

Norbert von Chamier Glisczinski

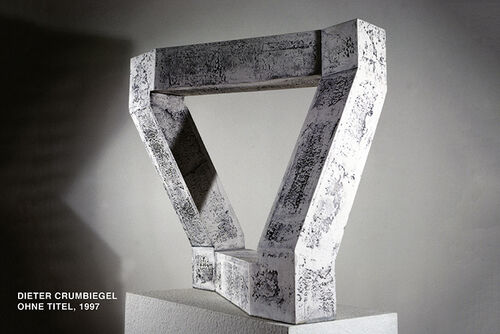

Dieter Crumbiegel

Thomas Dawo

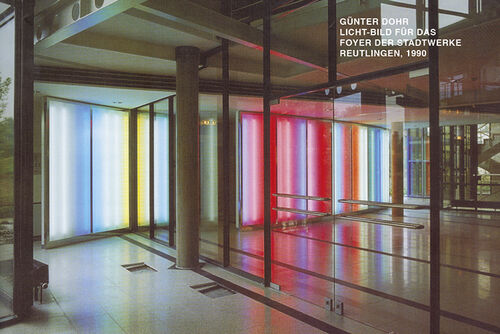

Günter Dohr

Klaus Fleischmann

Heinrich Gillis Görtz

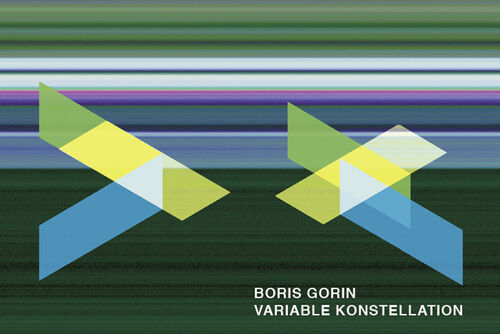

Boris Gorin

Bernd Grahl

Monika Hagenberg

Gerhard Hahn

Helmut Hahn

Roswitha Hirner

Wolf Karnagel

Gudrun Kemsa

Günther C. Kirchberger

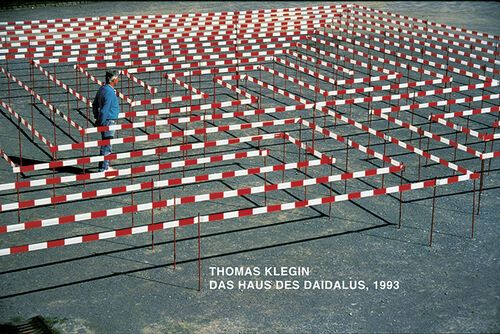

Thomas Klegin

Volker Lehnert

Karl-Heinz Modigell

Friedbert Obitz

Detlef Orlopp

Wolfgang Rathke

Angelika Rösner

Rolf Sachsse

Ursula Scherer

Wolfgang Slansky

Heinrich Stappmann

Robert Steiger

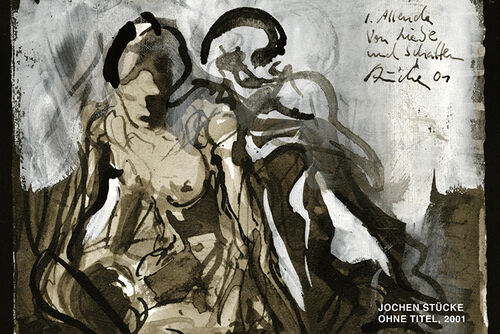

Jochen Stücke

Ernst-August Sundermann

Fritz Vehring

Manfred Vogel

Georg Wagner

Fritz G. Winter

Peter Wörfel

Waltraut Zaiser

1971 Eingliederung der WKS in einen von acht Fachbereichen als: »Fachbereich Design der Fachhochschule Niederrhein« in die neu gegründete Fachhochschule. Die Trägerschaft geht ganz auf das Land Nordrhein-Westfalen über, die Zuständigkeit liegt beim Ministerium für Wissenschaft und Forschung. Die Bereiche Architektur und Innenarchitektur (45% der Schule!) werden zur Fachhochschule Düsseldorf verlegt (»wegkonzentriert«). Die Anzahl der Studierenden schrumpft auf 217. Es verbleiben die Bereiche Grafik-Design, Industrie-Design, Keramik-/Porzellan-Design und Objekt-Design.

1974 Erlass einer Prüfungs- und Studienordnung, in der das Studium qualitativ und quantitativ geregelt wird.

1976 Aufbau des Studienschwerpunktes Textil-Design.

1977 Ausstellung von Studentenarbeiten im Museum Haus Lange in Krefeld »Design in Krefeld '77«.

1979 Verlegung des Bereichs Industrie-Design nach Essen; Feier des 75-jährigen Jubiläums mit einem Tag der offenen Tür in der Petersstraße 123.

1989 Auszug der Bereiche Keramik-/Porzellan- und Textil-Design in das Hochschul-Gebäude Frankenring 20, ehemals Textil-Ingenieurschule (seit 1971 in Mönchengladbach).

1982 Neue Prüfungs- und Studienordnung.

1984 Anschaffung des ersten Computers.

1994 90 Jahre Fachbereich Design – Tag der offenen Tür, Ausstellung »Luftschlösser und U-Boote«.

1996 Kooperation mit ausländischen Hochschulen in Dundee (Schottland), Rovaniemi (Finnland) und Gent (Belgien).

1997 Internetpräsenz des Fachbereichs. Die Studienrichtung »Grafik-Design« wird aufgehoben, es gibt jetzt den Studiengang »Kommunikations-Design«. Neue, an die sog. Eckdatenverordnung angepasste Prüfungs- und Studienordnung.

2001 Kampf um den Studiengang Kommunikations-Design. Dieser wird schließlich – zusammen mit Produkt-Design – integriert in einen alles umfassenden Studiengang Design. Umbenennung der Fachhochschule in Hochschule Niederrhein.

2004 »Staffellauf – Design von Krefeld aus« – Ausstellung im Kaiser-Wilhelm-Museums anlässlich des 100 jährigen Bestehens des Fachbereiches Design.

Lehrende ab 2006

Silvia Beck

Nicolas Beucker

Boris Gorin

Bernd Grahl

Nora Gummert-Hauser

Gerhard Hahn

Richard Jung

Gudrun Kemsa

Thomas Klegin

Thorsten Kraus

Kerstin Plüm

Sigrun Prahl

Angelika Rösner

Erik Schmid

Susanne Specht

Jochen Stücke

Georg Wagner

2006 Der Standort an der Peterstraße wird aufgegeben. Alle Studienausrichtungen finden nun Raum im dem denkmalgeschützten Gebäude von Bernhard Pfau am Frankenring 20.

2007 Der Bologna-Prozess ändert die Hochschullandschaft gewaltig und auch in Krefeld wird der erste 6-semestrige- Bachelor-Studiengang »BA Design« und der erste 4-semestrige Master-Studiengang »MA in Design Projects« akkreditiert. Der Diplomstudiengang läuft aus. Die Diskussionen um das neue Studienmodell sind anhaltend und die Kritik daran ungebrochen.

2009 Im Zuge der Reakkreditierung wird eine Umstellung vorgenommen: Der Bachelor wird nun 7-semestrig und der Master-Studiengang wird 3-semestrig angeboten. Die Praxisphase im Bachelor wird ausgedehnt auf ein einsemestriges Praxis- oder Auslandssemester.

2013 Am Frankenring findet die Ausstellung »Vision und Perspektive – Krefelder Baukultur von Bernhard Pfau« vom 15. Juni–9. August statt. Umfangreich und interessant wird das ganze Gebäude von dem Team um Nicolas Beucker und Christiane Lange in die Ausstellung miteinbezogen.

2014 finden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen im denkmalgeschützten Gebäude statt. Die Glasfassade zum Garten hin wird komplett nach energetischem Sanierungs-Konzept wieder hergestellt. Die Baumaßnahmen dauern, Baumängel werden mit Verzögerung bearbeitet und behindern das Arbeiten am Frankenring. Das Haus wird eingerüstet und der Garten ist bis zum Abschluss der Maßnahmen nicht mehr zu benutzen.

2015 Im Herbst findet das VIERTELPULS-Festival statt. Initiiert und konzipiert wurde es vom Kompetenzzentrum Social Design und designkrefeld-Studierenden, in Kooperation mit der UNS (Urbane Nachbarschaft Samtweberei), der Stadt Krefeld und der Landesinitiative StadtBauKultur NRW.

2016 Es findet eine Restrukturierung der Studiengänge statt und die Akkreditierung wird für zwei getrennte Studiengänge: den Studiengang »BA Kommunikationsdesign« und »BA Produkt-und Objektdesign« beantragt. Am Fachbereich Design studieren insgesamt rund 600 Studierende.